更新日:2025.06.05 はじめてのウォーターサーバー選び

地震や台風などの災害のニュースを見るたびに、防災対策や備蓄の大切さを痛感している方も多いのではないでしょうか。

また、新型コロナウイルスの感染拡大当初、スーパーやドラッグストアでは、トイレットペーパーをはじめとする日用品や食品が品薄になり、備蓄の大切さをあらためて思い知ったという方もいるかもしれません。じつは、ウォーターサーバーの導入は、防災対策にもなります。そこで本記事では、地震・災害時にも役立つサーバーの選び方について説明します。

【目次】開く閉じる

停電・災害時の備えとなるウォーターサーバー

南海トラフ巨大地震への警戒、用意しておきたい防災グッズ

停電・災害時の水の賞味期限

停電時でも使えるウォーターサーバーの選び方

1:レバー式、コック式のウォーターサーバー

2:ボトルが上に設置されているウォーターサーバー

3:賞味期限の長いRO水

4:リターナブルボトルの水

5:サーバー・水にかかる料金

非常時に使えるマーキュロップのウォーターサーバー

災害がおきたときウォーターサーバーをどうしたらいい?

停電が起きたとき

停電が回復したら

ウォーターサーバーは災害時に役立つ

備蓄水の目安

ローリングストックで災害に備えよう

食料や衛生用品、簡易トイレ、懐中電灯など、災害にそなえて備蓄しておくべきアイテムはいろいろありますが、真っ先に用意しておきたいのが飲料水です。水は、私たちが生きるうえで欠かせないもの。地震や台風などで停電や断水が起きたときに困らないよう、つねにストックしておきたいところです。

飲料水は最低3日分、大規模災害発生時に備えて出来れば1週間分の備蓄(4人家族なら、3L×4人分×3日間で36L)が望ましいと言われています。1週間分の飲料水を保管・管理するのはなかなか大変です。そこでおすすめしたいのが、ウォーターサーバーを備蓄水として活用する方法です。実際に近年は、ウォーターサーバーの導入を決めた理由の一つとして、「停電や災害へのそなえ」を挙げる人が増えています。

2024年8月8日宮崎県で最大震度6弱を観測する地震があった後、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が気象庁から発表されました。新たな大規模地震が発生する可能性が平常時と比べて数倍高まっているとして注意が促されています。

用意しておきたい防災グッズ

・食料(最低3日分が目安)

・飲料水(1人1日3Lを目安に、最低3日分)

・懐中電灯、ランタンなど広範囲を照らすもの

・携帯電話の予備バッテリー、携帯ラジオ、電池

・簡易トイレ、トイレットペーパー、ティッシュなど衛生用品、マスク

その他の地震対策

・冷蔵庫や本棚の転倒防止、窓ガラスの飛散防止

万が一、停電が長く続く状態にあるとき、ウォーターサーバーの中に入っている開封後の水は、早めに飲み切るようにしましょう。

また停電している状態では、冷水も温水もどちらも常温の水になります。そうすると冷水レバーだけを操作して、冷水タンク内の水だけを使うことになりがちです。温水タンク内で常温になっている水を何か月も放置してしまうのはよくありません。時々温水レバーも操作して、両方の水を使うようにしましょう。

ただ災害時にそこまで気にしている余裕はないかもしれません。その場合は気づいたときに温水タンクの水は、生活用水として利用するのもよいかもしれません。

防災対策も兼ねてウォーターサーバーを導入するのであれば、停電時も取水できるタイプを選ぶようにしましょう。

1.レバー式、コック式のウォーターサーバー

2.ボトルが上に設置されているウォーターサーバー

主にこの2つの条件で選ぶことをおすすめします。

ウォーターサーバーは構造により、水を出す方法が主に2種類あります。ひとつめはレバー式・コック式で、水道のレバーと同じようにレバーを下げたり、コック部をコップなどで押すことで物理的に水を出すタイプです。こちらは水を出す時に電気を使わないため、停電でも使えるものが多いです。

ボタン式(電磁式)は、ピッとボタンを押すことで水が出るタイプで、こちらは電気を使用するため停電時に水を出せない場合が多いです。

ウォーターサーバーにはボトルを上に設置するタイプと、下に設置するタイプがあります。ボトルを上に設置して、レバーやコックで水を出すものは重力を利用して水を出すため停電時も使用することができます。

ボトルを下に設置するタイプは、水を持ち上げずにボトル交換ができるため人気がありますが、電力を使用して水を汲み上げて水を出す構造のため、停電時はウォーターサーバーから水を出すことができません。

ウォーターサーバーの水には天然水とRO水の主に2種類があります。RO水の中にはさらに、ミネラルを人工的に添加した水と、添加していない純水の2種類があります。おおよその賞味期限は以下の通りです。

| 天然水 | RO水(ミネラル添加) | RO水(純水) | |

|---|---|---|---|

| 賞味期限 | 6か月 | 6か月 | 6か月~ |

実質、あまり賞味期限は変わらないため、ローリングストックでうまく使いながら備蓄していく自信がない…などという場合は、災害用には5年備蓄水をペットボトルで選ぶ方が良いかもしれません。マーキュロップのペットボトル富士山の天然水も賞味期限は2年間です。ペットボトルのミネラルウォーターを備蓄用に保管し、ウォーターサーバーは予備のボトルがあれば、さらに備えになると捉えて併用する方法もあります。

リターナブルボトルを採用しているメーカーは、サーバー本体や水を自社配送で届けています。災害時は宅配便など一般物流は様々な荷物や支援物資で混乱し、受付停止や、営業所留め、配送遅延などの状況が起こりやすくなります。このような一般物流で届く通販型のワンウェイボトルを使ったメーカーよりも、自社配送で届けている、リターナブルボトルを使用したのメーカーの方が災害時には強いです。

自宅には予備のストックボトルも置きながら、さらにリターナブルボトルのウォーターサーバーを使用するのが、災害時も安心な組み合わせです。リターナブルボトルにも、天然水・RO水それぞれの取り扱いメーカーがあるため水の好みで選ぶことができます。

停電時も使えるウォーターサーバー選びですが、利用開始から月額費用、解約まで全体でかかる料金も確認しておきましょう。主にかかる料金は以下の通りです。

・初回金

・月額レンタル料

・水代

・各種手数料(配送スキップ時など)

・違約金(契約期間と合わせてチェック)

ウォーターサーバーは契約期間が3~5年と長いメーカーも多いです。実際には、水の味も飲んでみなければ好みに合うかわからず、使い勝手も使ってみなければ自分に合った製品・サービスかわからないと思います。特にはじめは、契約期間と違約金が高すぎないものを選ぶ方がよいでしょう。

マーキュロップのウォーターサーバーは、「スリム(Slim)」、「スリム卓上(Slim S)」、「シタカラ(sitakara)」の3つのタイプがあります。このうち、「スリム」と「スリム卓上」は停電時も取水が可能です。冷水、温水機能は停止してしまいますが、レバーを押せば常温の「富士山の天然水」をご利用いただけます。

水ボトルを持ち上げずに足元で交換できる「シタカラ」は、構造上、停電時は注ぎ口からの取水はできません。そのため、災害時や停電時に水ボトルから直接取水できる「非常用コック」をご用意しています。

非常用コックは、水ボトルの注ぎ口に差し込んでレバーを握り合わせると、コックが開いて「富士山の天然水」が出るというもの。電源不要で使えるのでいざというときの飲料水の確保に役立つうえ、コンパクトサイズでふだんの収納にも困りません。

実際に災害が起きてしまったとき、ウォーターサーバーの取り扱いはどのようにしたらよいでしょうか?取り扱いに迷うのは停電時かと思いますので、ここでは停電時の取り扱いについて説明します。

ウォーターサーバーの取り扱い方法は、基本的に他の家電製品と同じです。

発電所や変電所の故障による停電時、復旧までの時間は早くて1分程度、遅くても2時間ほどと言われています。このような一時的な短時間の停電であれば電源プラグを抜くなど特別な対応は必要はないと言えます。

ただし、いつ復旧するかわからない災害による停電時などは、他の家電製品と同様の対応をとります。ウォーターサーバー本体の裏側にある温水の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜くようにしましょう。停電から復旧した直後、家中の家電製品が同時に運転を始めると大きな負荷がかかるとされています。また家電製品の中に、瞬間的に大量の電流が流れる恐れがあり、故障の原因となります。

停電から復旧した際の対応方法として、こちらも他の家電製品と同様に、まずは安全を確認します。電源プラグやコードの周りに異常がないことを確認の上、停電復旧から5分以上たってから、電源プラグをコンセントに差し込み、ウォーターサーバーに通電することを確認します。その後、本体裏側にある温水のスイッチをオンにします。温水が温まるまで30~40分ほどかかります。

災害時に電気は早い復旧が期待できると言われています。東日本大震災でも、まずは電気が復旧し、その後にLPガス、上水道、下水道、都市ガスの順に復旧しています。自宅やマンション内が安全であれば避難所等へ行かずに「在宅避難」を行うケースが多いですが、電気さえ復旧できれば冷水も温水も使用できるのがウォーターサーバーの強さでもあります。

ここまで見てきた通り、ウォーターサーバーは断水時や停電時にも役立ちます。ボトルのストックができる宅配のウォーターサーバーで、停電時も給水可能なタイプがおすすめです。

飲料水は1日1人3リットルを目安に、最低3日分、できれば1週間分をそなえておくことが推奨されています。4人家族なら、3L×4人分×3日間で36L。2L入りのペットボトルで備蓄しようとすると18本必要です。マーキュロップ「富士山の天然水」なら、ボトル1本は12Lのため、3本で36L分の備蓄になります。

最低3日間と言われるのはライフラインの復旧までの目安期間です。しかし東日本大震災のような大規模災害では被災が広範囲に渡るため支援は行き届きづらく、また令和6年能登半島地震のように復旧に数か月かかるケースもあります。

家族の人数に合わせて、備蓄水を多めに置くようにしましょう。

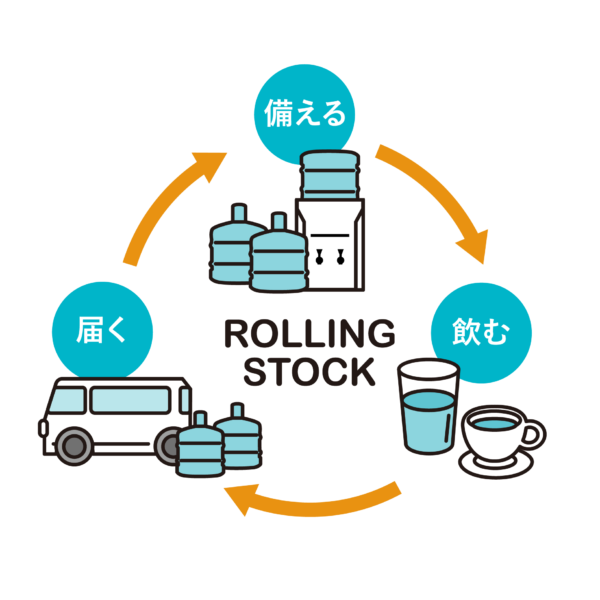

ローリングストックとは、普段から使っている飲料水や食料品を少し多めに買っておき、使った分だけ買い足しながら備蓄する方法のことです。大量にストックする必要がないので、収納場所が確保しやすい、賞味期限の管理がラクというメリットがあります。

マーキュロップの天然水は先ほどの計算で、1本で4人家族1日分の飲料水を確保できます。ですので、4人家族なら、常に3本のボトルがストックされているように配送サイクルを設定するのが理想です。

ストックに余裕があれば、悪天候や体調不良の時も、災害等でスーパーやコンビニでミネラルウォーターが品切れになったりしても対応できます。

地震への備え、防災対策の一環として、ウォーターサーバーを検討してみてはいかがでしょうか。マーキュロップのウォーターサーバーがあれば、毎日おいしい水を使いながら、災害時や停電時の備えにもなる安心感につながります。

【関連ページ】

ウォーターサーバーのメリットとデメリットとは?どんな人に向いているかも徹底解説!

ウォーターサーバーの水の賞味期限はどのくらい?未開封や開封後、水の種類別にご紹介

【この記事の執筆】マーキュロップ編集部

この記事は、株式会社マーキュロップの編集部が監修しており、ウォーターサーバーについて役に立つ情報発信を目指しています。

環境にやさしいリターナブルボトルで、おいしい富士山の天然水をお届けしています。

マーキュロップについて詳しくはこちら

簡単!2分で完了

お申し込みはこちら